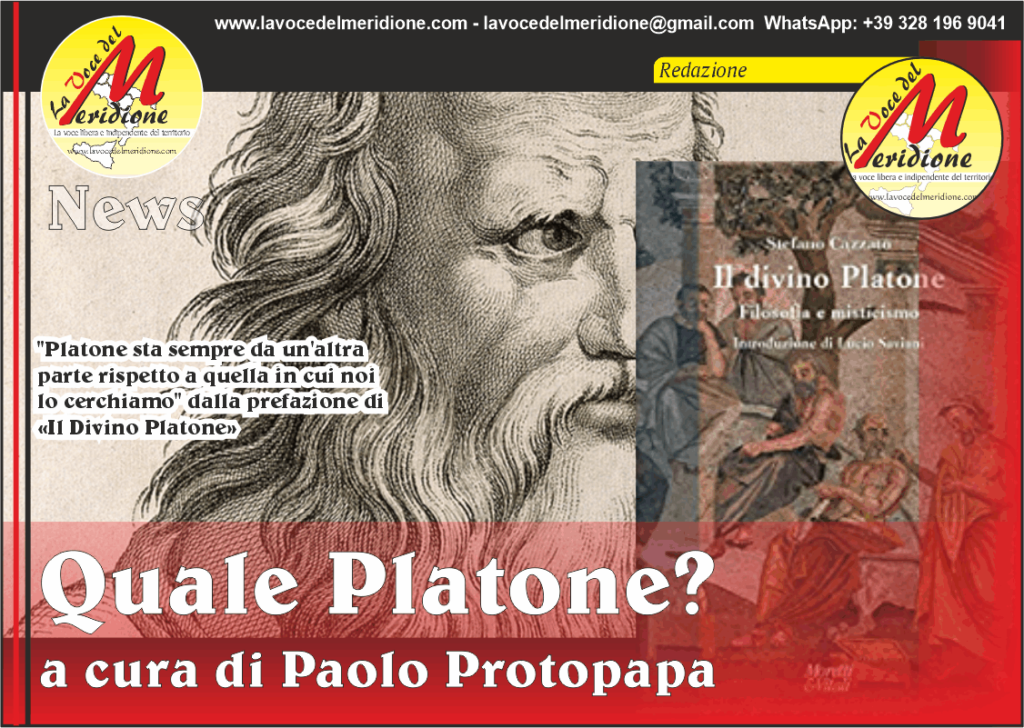

Quale Platone?

redazione

“Platone sta sempre da un’altra parte rispetto a quella in cui noi lo cerchiamo”, scrive Stefano Cazzato (Il Divino Platone. Filosofia e misticismo, Prefazione, p. 20).

Se e perché è davvero così?

Mi permetto di rispondere ‘rubando’ la risposta al compianto Pietro Citati:” […] la mania platonica supera la ragione […], affonda nell’abisso” (p. 112).

Mi accorgo, però, che in questo modo avrei già, implicitamente, sciolto il primo ‘se’, ovvero la plausibilità stessa del perenne smarcamento platonico da ogni controllabilità dialogica rispetto alla sua raffinatissima e formidabile interlocuzione. E, tuttavia, la costrizione ad immergersi nell’abisso, fissa peculiarmente il terreno cognitivo lungo le cui asperità si dipana l’approdo platonico al misticismo. Perché il misticismo — dice bene Citati, ma anche Weil ed altri attenti analisti di questo bel libro — è precisamente ‘questo abisso’ di riflessione.

Per rendersene conto appieno aiutano specialmente le straordinarie pagine del capitolo conclusivo, le quali, a mo’ di bilancio teoretico, affidano soprattutto a Simone Weil l’onere di una tesi tanto ardita e fascinosa.

Si sta, dunque, da ‘un’altra parte’ insieme a Platone allorquando si assume, metodologicamente, la ‘eccedenza’ e la ‘dismisura’ quali categorie del filosofare; sì che qualunque (cosiddetta) normalità discorsiva rimane preclusa e, per conseguenza, non si possa che precipitare (se non) nell’in-effabile metasignificato noetico.

Ovviamente Platone, in quanto ‘philosophia’ incarnata e non semplice filosofo, è molto altro, compresa quell’iniziale “anima bella” di cui l’autore dice nell’esordio del testo; e che ha costituito culturalmente tanta parte dei saperi e delle suggestioni platoniche su tutta la filosofia occidentale. E mi pare sia qui, in questo intenso e vitale cantiere di potenza conoscitiva e di fermento epistemologico, la presente lezione platonica. Entro la cui ispirazione storica sempre più trovano sigillo ‘le fonti misteriosofiche di Platone’ a me apparse per il fecondo tramite di un singolare saggio di Nicola Gallucci, giudice e studioso salentino.

Paolo Protopapa

Stefano Cazzato, Il Divino Platone. Filosofia e misticismo, Moretti&Vitali, 2022, pp. 118, euro 14.00