IL SERPARO

Rubrica L’Angolo Letterario di Alfonso Leonzio Fortunato

Nel mese di maggio, il primo giovedì era la ricorrenza di San Domenico Abate: la festa dei serpari. I paesani e le comunità vicine attendevano questa antichissima celebrazione che si tramandava ormai da tempo immemorabile. Un rito pagano, in origine, poi confluito nella festa cristiana. Non c’era piazza, vicolo o borgo che non aspettasse questo momento per invocare, la protezione del Santo dai lupi e dalle serpi.

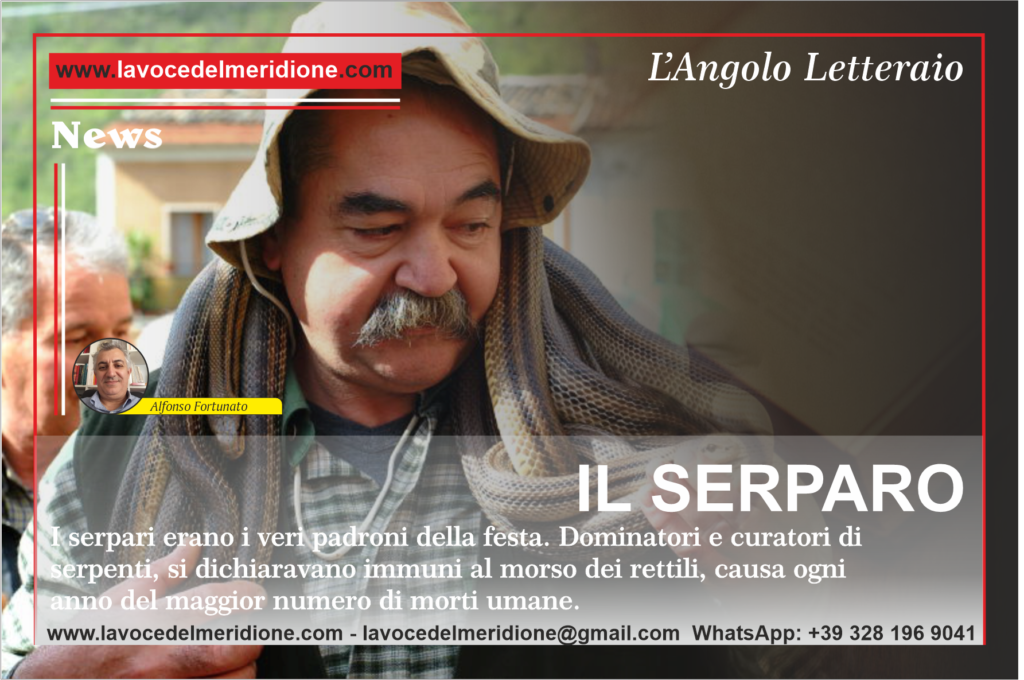

I serpari erano i veri padroni della festa. Dominatori e curatori di serpenti, si dichiaravano immuni al morso dei rettili, causa ogni anno del maggior numero di morti umane.

Possedevano una tecnica antica di cattura e manipolazione di questi esseri, che tramandavano solo ai diretti discendenti.

La ricerca dei serpenti avveniva nei giorni precedenti la festa, nel mese di marzo, ai primi soli, quando uscivano dal letargo ed erano ancora poco reattivi. Si trattava in genere di cervoni: serpi neri, lunghi e spessi; bisce dal collare e saettoni, tutti non velenosi.

La specialità del serparo consisteva nel renderli mansueti, custodendoli in ambienti accoglienti e caldi. Nutriti con cura di uova, latte e topi vivi, si abituavano alla presenza dell’uomo. Ogni ‘domatore’ tracciava sulla testa o sul ventre del rettile il suo segno distintivo, per individuarlo, e, dopo la festa, liberarlo nel luogo di cattura.

Zi Peppe, nonostante la sua età, era ancora il punto di riferimento.

Conosceva bene i posti e le tane. Si inoltrava agile e silenzioso nella fitta boscaglia, dove, a volte, i raggi del sole trovavano difficoltà a penetrare. Tra un cumulo di pietre, osservava una serpe particolarmente grande uscire con la testa e poi rientrare. Quando il rettile si affacciava di nuovo, era il momento di stare pronto: si preparava a lasciare la buca. Si avvicinava senza far rumore e con una pezzo di lana tra le mani bloccava il serpente dalla testa. Poi lo tranquillizzava lisciandolo delicatamente sul capo con l’indice della mano destra, e lo poneva per i primi tempi in vasi di terracotta, ripetendo una cantilena. Riusciva a ‘incantare’ perfino le vipere. Le ricercava per il veleno, che diluiva a freddo in un abbondante decotto di erbe, ottenendo un liquido di colore giallo verdognolo: toccasana per i dolori. Pestava per bene le erbe officinali nel mortaio, fino a formare una poltiglia che bagnava nel liquido e spalmava sulle parti doloranti. Conservava la rimanente mistura per le sue magarie.

L’estrazione del veleno dalla vipera risultava più complessa. Bisognava prima svuotare la ghiandola velenifera posta nella zona posteriore del capo, premendo la bocca sul bordo di un contenitore di vetro, e, infine, rimuovere il dente cavo da cui fuoriesce il veleno.

Zi Peppe, conosciuto e stimato per la sua abilità di ammaliatore, era considerato il maestro dei serpari. Riusciva perfino a farli danzare e a stare diritti. Prima della semina era chiamato ovunque per liberare i campi da serpi e vipere.

Venivano narrate come leggende gli episodi di cui si era reso protagonista. La sua scaltrezza nel salvare un bimbo soffocato da un cervone nella ‘naca’ per neonati: era vanto del paese.

La naca era una cesta ovale per cullare il lattante. Alta mezzo metro, formata da strisce larghe e lunghe alla base, mentre ai lati quelle più strette s’intrecciavano a sagomare il bordo. Veniva portata dalle mamme sulla testa con un cercine, detto ‘spara’: un pezzo di stoffa arrotolata a cerchio. Per materasso, una fodera imbottita di lana di pecore o di foglie di granturco, a seconda del periodo. La ‘naca’, appesa in alto, permetteva alle contadine di lavorare tranquille ed evitare che animali si infilassero dentro o che lupi rubassero il piccolo.

Come tutte le mattine, una giovane madre aveva fatto passare un ramo di ulivo tra i due manici, per tenere sospesa la culla, prima di iniziare a lavorare. Ma quel giorno, proprio su quell’albero, nascosta tra le foglie, c’era una serpe che prendeva il sole.

Il rettile, attirato dall’odore del latte, era scivolato lentamente nella culla e attorcigliandosi al collo del bambino con la testa gli lambiva le guance. Gli strilli del neonato facevano accorrere la madre.

Alla vista di quella scena, la donna era riuscita solo a gridare la propria disperazione. Le urla avevano attirato l’attenzione di zi Peppe, che, precipitatosi sul posto, con una mano aveva fulmineamente afferrato la testa del rettile e con l’altra lo segnava come si usa per il malocchio, ripetendo di continuo un verso monotono. D’un tratto la serpe, come ammaliata dalla cantilena, aveva liberato il corpicino; l’uomo delicatamente aveva riposto il serpente nella sua sacca a tracollo.

Per gli astanti era stato come assistere a un miracolo!

Ancora più sorprendente la storia che si raccontava sulla scomparsa di un neonato dalla culla, posta a poca distanza dalla madre.

Una giovane coppia di genitori intendi a lavorare nei campi non si accorgevano della presenza di una lupa nascosta dietro una siepe, che con un balzo aveva afferrato il bambino ed era scappata via.

Il neonato fasciato con una lunga striscia di stoffa dalle ascelle fino ai piedi, lasciando libere solo le braccia e la testa, rimaneva in silenzio.

Il fruscìo delle foglie aveva fatto alzare gli occhi alla madre. Sospettosa, come soggiogata da uno strano presentimento, si era prima guardata attorno e poi allungato lo sguardo su tutto il campo. Il suo respiro per un attimo era rallentato. Ripreso fiato, era rimasta in attesa di sentire il vagito del figlio. Cominciava a tremare. Mentre si avvolgeva nello scialle, una luce strana riempiva il suo volto. Disorientata, aveva impiegato pochi istanti a raggiungere il posto. Non si era trattato di una sua immaginazione! Aveva strillato con tutte le sue forze al marito: <<Il figlio non c’è>>. Per cercare di placare l’apprensione che stava lasciando il posto al terrore, poggiava le mani sulla bocca. Le parole non uscivano, la lingua era impastata. Quello che vedeva era una culla vuota. Sentiva solo le lacrime scendere copiose lungo il viso. Allungava le mani davanti a sé. Come era stato possibile? Si liberava dalla disperazione lanciando un urlo di paura. Pensava a tutto quello che gli poteva succedere. Doveva sforzarsi per mantenere la lucidità.

Era ormai una certezza: la lupa aveva preso il figlio.

Il bimbo non c’era più.

La lupa era ormai già lontana.

Zi Peppe aveva assistito alla disperazione della madre. Pratico di quei luoghi – conosceva i boschi come le sue tasche – si era subito diretto verso la tana. Camminava adagio, saltando qualche fosso. Osservando, e nascondendosi dietro gli alberi, con movimenti leggeri e veloci strisciava tra i rovi. Compariva un attimo con la testa tra i cespugli, si fermava, tentennava e man mano che si avvicinava rallentava il passo.

Giunto sul luogo, i suoi occhi si erano spalancati e le mani alzate in avanti per unirsi in un atteggiamento di meraviglia. Ciò che vedeva lo sbalordiva: la lupa distesa sul dorso leccava la testa del bambino, che le succhiava placidamente il latte dalla mammella; per quanto guardasse intorno, non trovava nessun cucciolo.

Alzatosi in piedi, con l’imposizione di tre dita della mano destra, gli intimava di lasciare il pargolo. All’istante la lupa, come ubbidendo a un ordine superiore, inclinando la testa e abbassando le orecchie, si allontanava senza indugio.

Zi Peppe, preso il piccolo fagotto tra le braccia, soddisfatto, lo cullava e accarezzava. Mentre lo riportava alla madre, mormorava: “Quale grande città fonderai, tu?”

Complimenti caro dott. Alfonso , leggo sempre con immenso piacere i tuoi racconti su Zi Peppe , sono veramente belli.